![真空管[クライストロン]物語](tubestorynspecialstabilizer.files/logo45.gif)

(第24版;令和4年7月21日)

![真空管[クライストロン]物語](tubestorynspecialstabilizer.files/logo45.gif)

(第24版;令和4年7月21日)

放電管と言うと一般的にはサイラトロン、定電圧放電管や電圧標準管などなどを指しますが、これらはすでにそれぞれの「真空管物語」として掲載をしました。ここでは、それ以外の特殊な放電管を調べてみました。

ネオン放電管

リレー放電管

クライトロン(Krytron)・スイッチ管

切替放電管(TR管、ATR管)

トリガトロン(Trigatron)

ストロボ放電管

グロー変調管

イグナトロン(作業中)

1.ネオン放電管(ネオンランプ)

ネオン放電管(ネオンランプ)は、フランス人のクロードがムアー管に、窒素の替わりにネオンを封入して1910年に公開したのが最初と言われています。その後、1914年、ドイツのピンチ社が、お馴染みの電球バルブに二重螺旋状の電極を配置し、口金の中に安定抵抗を挿入して一般の電球ソケットにそのまま差し込んで点灯できるようにしました。

我が国では、1927年に東京電氣がネオン管を発売されました。その後、検電器型、電球型などの種類が発売されました。1930年の広告では、電球型が1円の定価となっていましたが、当時1円で米が1Kg購入できたと言われていますからネンオン管は相当高価なものでした。以下に、”マツダ理化学製品型録、1939年より”と ”東芝ネオンランプ”

カタログ 資料からの抜粋です。

1.1 概説

一般にネオンランプ(管)と呼ばれている放電管の中には、広告などに用いられているネオンサイン、定電圧放電管、パイロット用のネオンランプ(ネオン電球)、ネオン放電管などの各種グロー放電管が含まれている場合が多いようです。したがって、ネオンランプは、”冷陰極2極グロー放電管”です。

1.2 構造

ネオンランプは、一般には透明硝子球の中に1〜2mm程度の間隔を置いて一対の金属電極を固定して、ネオンガスなど不活性ガスまたは混合ガスを数mm Hgの気圧で充填したグロー放電管です。 ネオンランプは、鮮やかな赤橙色のグローを持ち、小型で、消費電力が極めて少なく、また寿命が長く、使用電圧範囲の広いこと、強靱な構造を持っているなどの特徴があります。

|

点灯時の電流は1mA程度です。放電開始電圧は、70V程度、放電停止電圧は60Vで、S形負性抵抗を持つため、点灯には安定器が必要となります。点灯時の電流が非常に小さいため、通常単なる抵抗(AC100V用で33kΩ、AC200Vで150kΩ)が用いられています。この負性抵抗を利用し、具体的にはネオンランプと並列にコンデンサを接続し、ノコギリ波発生回路として利用されることもありました。

1.3 規格

(1)

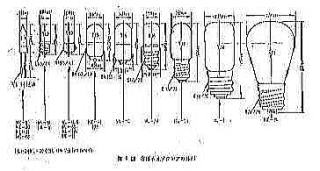

ネオンランプ(マツダ理化学製品総合型録1939年より)

| 番 号 | 種 類 | 點燈電壓 (V) |

消費電力 (W) |

ガラス球及び直径 (mmΦ) |

全長 (mm) |

口金 |

| 1 | 100V用 | 90〜110 | 1.5 | S-45 | 90 | 並型捻込 |

| 2 | 220V用 | 190〜230 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 |

| 20 | 100V用 | 90〜110 | 0.5 | T-25 | 62 | 〃 |

| 21 | 220V用 | 190〜230 | 1.0 | 〃 | 〃 | 〃 |

| 22 | 100V用 | 90〜110 | 0.5 | T-22 | 90 | 小型段付捻込 |

| 23 | 100V用 | 90〜110 | 0.5 | 〃 | 100 | 〃 |

| 24 | 100V用 | 90〜110 | 0.5 | 〃 | 90 | 〃 |

| 25 | 100V用 | 90〜110 | 0.5 | T-25 | 100 | 〃 |

| 26 | 220V用 | 190〜230 | 1.0 | T-22 | 90 | 〃 |

| 27 | 220V用 | 190〜230 | 1.0 | 〃 | 100 | 〃 |

(2) 東芝で製作されたネオンランプの規格は、次の通りです。(東芝ネオンランプ” カタログ 資料から)

| 品 名 | 口 金 | 外形寸法 | 定格電圧 (V) |

直列抵抗 (kΩ) |

外国製品 | 備 考 | |

| 全長 (mm) |

最大径 (mmΦ) |

||||||

| NL-1 | E26/25 | 75 | 29 | 100 | 5・外 | ー | |

| NL-5L | E10/14 | 30 | 29 | 100 | 100・外 | ー | 通信機、測定器、家電の電源表示 |

| NL-5LS | BA9S/13 | 30 | 11 | 100 | 100・外 | ー | 用途はNL-5Lと同じ |

| NL-6 | E10/14 | 30 | 11 | 100 | 100・外 | ー | 用途はNL-5Lと同じ |

| NL-6S | BA9S/13 | 30 | 11 | 100 | 100・外 | ー | 用途はNL-5Lと同じ |

| NL-7A | E17/20 | 45 | 11 | 250 | 600・外 | ー | 直流用、アイレットA、リモート監視用 |

| NL-7C | BA15S/19 | 40 | 18 | 250 | 500・外 | ー | 直流用、アイレットA、リモート監視用 |

| NL-14 | E17/20 | 58 | 20 | 200 | 26・内 | ー | 抵抗内蔵、電源盤の電源表示 |

| NL-18 | 可とう引出線 | 27 | 7 | 250 | 100・外 | ー |

用途はNE-2と同じ |

| NL-19S | BA9S/13 | 30 | 11 | 200 | 100・外 | ー | 定電圧整流器 直流管保護 |

| NL-28 | 可とう引出線 | 35 | 7 | ー | ー | ー | 熱電気駆動用 |

| NE-2 | 可とう引出線 | 22 | 7 | 100 | 150・外 | NEー2 | 通信機、測定器などの電源表示 |

| NE-2C | 可とう引出線 | 27 | 7 | 100 | 20・外 | ー | 用途はNE-2と同じ |

| NE-34 | E26/25 | 89 | 47 | 100 | 3・内 | NEー34 | 抵抗内動、電源表示 |

| NE-48 | BA15D/19 | 40 | 16 | 100 | 30・外 | NEー48 | 電源表示 |

| NE-51 | BA9S/13 | 30 | 11 | 100 | 200・外 | NE-51 | 用途はNE-2と同じ |

| NE-68 | 可とう引出線 | 27 | 7 | 100 | 150・外 | NE-68 | 用途はNE-2と同じ |

| 991 | BA15D/19 | 40 | 19 | ー | 15 | ー | 直流電源の安定用 |

(3) 東芝(マツダ)等で製作されたネオンランプの写真と規格は、次の通りです。

|

マツダ ネオン管 マツダ・ビ式 ネオンランプは、並型捩込み口金ベースで円筒ガラス管のビ式ネオン管です。 電極は、2重円筒電極で外側電極は、ステムからのガラス棒に巻き付けた線により固定されています。 昭和16年4月、No.451の製造ラベルが貼ってある。安定抵抗器は見えない。 全長;57mm 最大径;26.5mmφ |

|

マツダ ネオン管 ガラス管壁に、アルゴン、マツダ、ランプ、錨マークおよび220Vのエッチングがある。真鍮の並型捻込口金には、錨マークと220 Vの印字が見える。 ガラス管内には、白色の粉末が飛散して白濁している。 並型捻込口金内部に安定抵抗器が見える。 全長;57mm 最大径;26.5mmφ |

|

マツダ ネオン管 バイオネット口金ベースで円筒ガラス管のネオン管です。 電極は、2重円筒電極で外側電極はステムからのガラス棒に巻き付けた線により固定されています。 ガラス管壁にはマツダ220Vと錨マークが印刷されている。安定抵抗器が見える。 全長;60mm 最大径;25.75mmφ |

|

不明 ネオン管 真鍮の並型捻込口金には220 V、3Wの印字が見える。 電極構造は、捲き電極が同軸状に配置されている。 並型捻込口金内部に安定抵抗器が見える 全長;59mm 最大径;26.5mmφ |

|

不明 ネオン管 カラス管壁及び並列捻込口金の印字やメーカー名は、判読できない。 電極構造は、写真に示すように渦巻きが2段重ねになっている。 並列捻込口金は、鉄製で錆が発生しいる。 材料不足の戦争末期の製品と推定している。 並型捻込口金内部に安定抵抗器が見える 全長;57mm 最大径;26.2mmφ |

|

メトロ ネオン管 真鍮の並型捻込口金には、メトロ、220Vの印字が見える。 電極構造は、写真に示すように捲き電極が同軸状に配置されている。 並型捻込口金内部に安定抵抗器が見える。 全長;62mm 最大径;26mmφ |

|

メトロ アルゴン・ランプ 真鍮の捩込口金(S-45)「電球ガラス管のアルゴンランプです。 電極は、蚊取り線香電極が対向して配置してある。ガラス管壁には、メトロ、アルゴン・ランプと200Vの印字がある。 捩込口金には、220V、錨、○のなかにトの印字が見える。 口金内部に安定抵抗器が見える 全長;90mm 最大径;44mmφ |

|

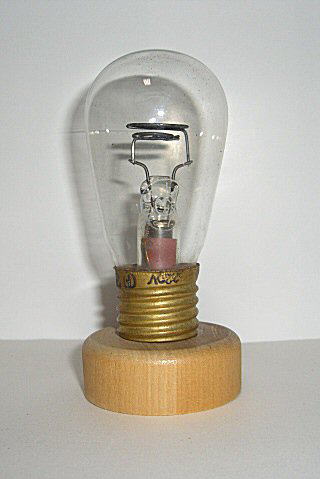

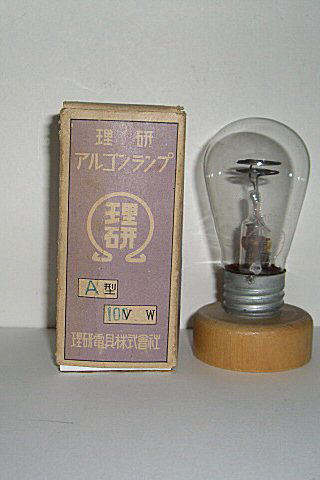

理研 A型 アルゴン・ランプ 捩込口金(S-45)の「電球ガラス管のアルゴン・ランプです。電極は、蚊取り線香電極が対向して配置してある。 ガラス管壁には、理研、アルゴン・ランプと100Vの印字がある。元箱には、A型、100Vの印刷がある。 全長;85mm 最大径;44mmφ |

|

メトロ ネオン管 ガラス管壁に、メトロ、200V、DB-3006のエッチングがある。 黒ベークUXベースの内部に安定抵抗器は付属していない。 全長;68mm 最 大径;28mmφ |

|

川西 ネオン管 黒ベークUZベース底には”川西のロゴの漢字の”川”の鋳込み文字がある。 黒ベークUZベースの内部に安定抵抗器は付属していない。 全長;68mm 最大径;28mmφ |

|

マツダ NL-7 ネオン管 マツダ E17/20 口金にマツダとNL−7の印字がある。規格は次の通り 定格電圧;250V ガラス球;T 19 電極形状;左の写真 電流;5mA 直列抵抗;500KΩ 用途;配電盤の電源表示 全長;43mm 最大径;14.7mmφ |

|

マツダ ネオン管 マツダ 100V・5Wは頂部に”マツダ100V/5W”の印字がある。 全長;90mm 最大径;45mmφ |

|

Toshiba NL-14Sネオン管 E17/20 口金にNL−14Sの印字がある。 規格は次の通りです。 定格電圧;200V ガラス球;T 19 電極形状;左の写真 放電開始電圧;160V以下 電流;5mA 直列抵抗;26KΩ 用途;配電盤の電源表示 全長;56mm 最大径;19mmφ |

|

Toshiba NL-14W ネオン管 E17/20 口金にNLー14Wの印字がある。 規格は次の通りです。 定格電圧;200V ガ゙ラス球;T 19 電極形状;左の写真 放電開始電圧;160V以下 電流;5mA 直列抵抗;26KΩ 用途;配電盤の電源表示 全長;56mm 最大径;19mmφ |

|

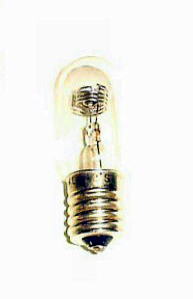

NE 51 ネオン管 BA 9S/13 口金にNE51の刻印がある。規格は次の通りです。 定格電圧;100V ガラス球;T 10 電極形状;左の写真 放電開始電圧;65V以下 電流;0.3mA 平均寿命;20,000H 直列抵抗;200KΩ ANSI相当品;B1A 用途;通信機 全長;29mm 最大径;10mmφ |

|

不明 ネオン管 カラス管壁及び並列捻込口金の印字やメーカー名は、判読できない。 電極構造は、螺旋の2重構造です。 並列捻込口金はE10/14と推定される。 東芝では、該当品が見つからない。 並型捻込口金内部に安定抵抗器が見えない。 全長;47mm 最大径;19mmφ |

|

GE L5Aネオン管 GE L5A ネオン管は、バイオネット口金の球形ガラスのネオン・グロウ試験用放電管です。 資料によると NE32 neーL5A neon glow test light lamp bulb 1W GAPFilament G10 Clear Glassと記述 されている。 全長;50mm 最大径;31.5mmφ |

2.リレー放電管

リレー放電管は、大別しますと導通時にグロー放電となる通常のリレー放電管(OA4-G、1C21、5823がこれに属します)と、アーク放電となって瞬間的に大電流を流すアークリレー放電管(DR4-GT、GR11、R4410など)とがります。通常のリレー放電管は、陽極と陰極の間に起動極を持ち、これに小エネルギーを与えて起こした微少放電により、主放電間隙である陰極陽極間を制御する冷陰極3極放電管です。従って、熱陰極グリット制御放電管と同様にリレー回路に使用されました。リレー管の特徴は、

(1)陰極を加熱する必要がありませので、大気中の電力損失が全くなく、電子計算機、電子交換機などの多数の電子管を使用する機器、或いは電池を使用する機器等に極めて有利でした。

(2)陰極加熱時間を要しませんので、常時待機をの状態を保つことができ、不時のの現象に対して即応性がありました。

(3)リレー動作が高速であること、起動入力が僅少で感度が高いこと、長い寿命を有すること、保守に便なること、騒音のないこと、放電時に明瞭な発光があることなどでありました。

以上の特徴から、1926年に欧州でグリム継電管が、翌年にはウエスチングハウス(WH)社でグリット・グロー管が開発されました。我が国では弛張発振、二進計数、光電リレーなどの高速スイッチングの需要が多くなり、1949年RCA社のOA4ーGが東京芝浦で、ウエスタンエレクトリック(WE)社の313C相当品が日本電氣のKB-758-Bが国産かされました。 また、1960年には、放射性同位元素をを利用したものも開発されました。

リレー放電管の型名は、1958ー2-25付け放電管技術委員会議事録およびNECエレクトロニクス・データブック、1964年度版からの抜粋です。

1項 2項 3項

(文字) (数字) (文字)

CR 25

A

| | │

| | └

原型と置換し得る小変更を表し、A〜F間でのアルファベットの大文字を使用する。

| |

|

└ 工業界登録順に、11より始まる製造番号を使用する。

|

└ リレー電管を表す。

| 品 名 | 全長x最大径 (mmxmmΦ) |

動陰極開始x維持電圧 (VxA) |

平均陰極電流 (mA) |

備 考 |

| KB-758-B | 90x30 | 70x60 | 20 | 313C |

| KB-788-A | 50x13 | 75x65 | 18 | (359A) |

| KB-789-A | 54x19 | 80x65 | 20 | CR13 |

| CR13 | 50x18 | 80x65 | 20 | |

| SP-901 | 50x12 | 80x60 | 18 | 359A |

| 0A4G | 100x38 | 80x60 | 25 | |

| 5823 | 55x18 | 60x61 | 25 | 5823 |

| GTR-80M | 55x18 | 60x61 | 25 | |

| 4313C | 85x28 | 75x60 | 10 | |

| 1C21 | 60x32 | 80x60 | 25 | 0A4G類似 |

注1、 NEC

KB-758-B及びKB-789-Aは、早川博文氏のご厚意により譲渡及び寄贈を頂きました。

|

|

|

|

| NEC KB-758-B | NEC KB-788-A *1 | NEC KB-789-A | NEC KB-789-A(CR13) |

|

|

||

| NEC CR13 | SKM CR13 | ||

|

|

|

|

| Toshiba 0A4-G | Toshiba 5823 | RCA 1C21 | |

|

|

|

|

| SYLVANIA 5823 *1 | RODAN GTR-80M |

STC 4313C | WE 313C |

*1.SLVANIA 5823は、JA1IRH

山肩昭夫氏の厚意による寄贈品です。

*2 NEC

KB-788-Aは、7N1VMN 鈴木輝夫氏の厚意による寄贈品です。

2.1 放射性同位元素入り冷陰極グリット制御3極管

WESTERN ELECTRIC 313Cは、希有ガス入り冷陰極グリット制御3極放電管ですが、ごく微量の放射性同位元素、クリプトンー85を含んでおり、リレー回路、電圧制御または整流回路用に設計されたものです。

しかしながら、取扱には十分注意をすべきであることが記述されています。

|

| WESTERN ELECTRIC 314C |

注意事項

また、WESTERN ELCTRIC 313C 希有ガス入り冷陰極グリット制御3極放電管は、放射性物質であるクリプトンー85を含んでいます。殆どの品種に含まれる量は、使用、取扱または処分に当たって特に気に掛ける必要ははありません。

通常、この種の真空管の取付には、放射線に対しての注意は全く必要としません。

しかしながら、人体から数インチの範囲内または写真用フィルムの近隣で長時間にわたり、量の多い取付とか、出荷梱包から取り出して保管するとかしないででください。破損真空管の取り扱いと処分には、充分訓練が必要です。一般的な注意事項を以下の様に記述されています。:

(a)破損真空管から、ほこりや蒸気を吸うのを避けます。

(b) 素手で破損真空管を扱うのは避けます。

(c)破損真空管の壊れた部品を拾うのには濡れた屑を使用、ぼろ切れで壊れた部品を包装してくださ い。そして、パッケージにしてください。

処分の後に手を徹底的に洗浄します。

(d) 使されない真空管は、状態に応じて、破損しているか欠陥があるにより処分します。 一度に1本か2本の真空管が正常な廃棄物として処分します。

最終的な保管場所に集積して保管するのは避けてください。

2.2 EG&G KN6B 放射性同位元素入りクライトン・スイッチ管(Krytron switch)

|

|

|

| EG&G KN6B 放射性同位元素入り クライトン・スイッチ管 |

EG&G KN6B 放射性同位元素入り クライトン・スイッチ管 |

クライトン・スイッチ管 の電極構成図 |

EG&G

KN6Bは、4本(赤、黒、白、緑)のリード線を持つ小型ガラス管のクライトロン・スイッチ(Krytron switch)です。ガラス管表面には、”EGG、KN6B”のエッチングと黄色ラベルに、CAUTION、NICKEL

63及び電離放射線マーク(三つ葉マーク)の文字とマークが印刷されている。全長が22mm(リード線を除く)、最大径が10.6mmφです。このEG&G

KN6B は、Qスイッチ・ルビー・レーザー(Qーswitched ruby Laser)のパルス・トリガー用に使用され、シミやホクロの治療に使われている。

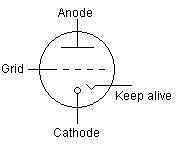

クライトンは、4つの電極(カソード、グリット、アノードと活性保持電極(Keep

Alive))のガス入り冷陰極スイッチング管です。この真空管の制御グリットは、実際には、頂部に小穴があるアノードに包まれています。電流の流れは、この小さな穴を通して流れます。真空管に封入されたガスは、出来るだけ低電圧で大電流を流せるように空間電荷を中和するためのイオンを含んでいます。クライトンは、ベーター・エミッターとして少量のNICKEL

63が封入されています。このNICKEL

63は、カソードと活性保持電極の間のグロー放電を開始するのに用いられています。

| 品種 | アノード電圧 (kVDC) |

トリガー 電圧 (V) |

電流(A) | パルス | 備考 | ||||||||

| 最少 | 標準 | 最大 | 最大 尖頭値 |

標準 尖頭値 |

活性 保持 (μA) |

持続 時間 (μS) |

遅延 時間 (μS) |

ジッター (μS) |

繰り返し (PPM) |

寿命 (x107) | |||

| KN-2 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 200 | 500 | 40 | 50 | 5 | 0.20 | 0.02 | 61 | 1 | |

| KN-4 | 0.4 | 1.2 | 5.0 | 250 | 2500 | 270 | 150 | 10 | 0.30 | 0.03 | 1 | 0.0025 | |

| KN-6 | 0.7 | 2.6 | 5.0 | 250 | 3000 | 715 | 50 | 10 | 0.25 | 0.03 | 1 | 0.0035 | |

| KN-6B | 0.7 | 2.8 | 8.0 | 250 | 3000 | 715 | 50 | 10 | 0.50 | 0.05 | 1 | 0.0036 | EG&G |

| KN-9 | 0.3 | 1.5 | 4.0 | 200 | 500 | 1 | 50 | 5 | 0.20 | 0.02 | 24x103 | 1.5 | |

| KN-22 | 0.4 | 4.0 | 5.0 | 750 | 100 | 80 | 300 | 0.04 | 0.04 | 0.005 | 3x103 | 2 | |

EG&G KN6Bに封入されているNICKEL 63は、放射性同位元素で、水素(半減期 12年)、炭素 14(半減期

5700年)、NIKCKEL 63(半減期 100年)など長い半減期です。このNICKEL

63は、小型発電機としても利用が考えられている。Cornell Universityは、放射性同位元素としてNICKEL

63を選んだ。

NICKEL

63は、ベーター線を放出する。放出するベーター線のエネルギーは、平均で17keVとそれほど高くなく、厚さμmの固体フィルムで簡単に遮蔽できるとされている。又、NICKELは毒物でないので、取扱いやすい(放射同位元素には毒物が少なくない) 半減期は100年と長いので、半永久的にエネルギー源として使用出来る。無線ネットワークに接続された小型端末電源装置と言った用途が考えられているようです。

参考;Pulse stretching in a Q-switched ruby laser for bubble chamber. The fire pulse from the laser control system trigger

a Krytron switch (EG&G KN6B),

which drops the bias voltage across the Pocket cell to zero in a time of -- 1

ns .As laser oscillation begins,the phototybe starts to

cobdact..............

3.TR管、ATR管

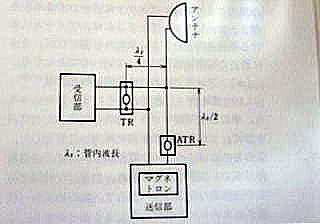

レーダー装置では、普通アンテナを送受共用とし、送信装置と受信装置を時間的に接続を切り替えています。切替放電管は、送信時には受信装置を、受信時には、送信装置をそれぞれアンテナ回路から電気的に切り離す動作をします。

|

| レーダー装置の送受信ブロックダイヤグラム |

この目的のために、送信時には大きな送信電力が受信装置に流れ込んで受信用のミクサーのそしや回路が焼損するのを防ぐTR(Transmit

receiver tube)管と受信時には弱い受信信号が送信装置に流れ込んで、受信効率の低下を防ぐATR(Anti transmit receiver tube管の2種類があります。

上の右のブロックダイヤグラムは、”電子管の歴史”よりの抜粋です。送受信アンテナを兼用したレーダーのブロックダイヤグラムですが、送信機のマグネトロンよりの強力な送信電力が送られているときには、ATR管が放電してこの部分を電力が通過し、TR管も放電しますが、受信部へ送信電力が入らないようになります。

送受信アンテナからの受信波は、その電界が微弱なため放電は発生せずに、TR管は通過状態となり、ATR管は開放状態となり送信電力が通過出来なくなり、自動的に送信と受信の切替が出来る回路です。

厳しい特性が要求されるのが、TR管ですが、種類も多く、切り替え放電管の開発に最も苦心された様です。TR管の種類をツリーで表すと次のようになります。

┏ バンドパス型

TR管 ┨ ┏ 内部空洞型

┗ 高 Q型 ┨

┏ 可変同調型

┗ 外部空洞型

┨

┗ 固定同調型

尾崎逸郎氏からの寄贈真空管の中に戦時中の日本軍の軍用通信機か取りはずされた下記のマツダ 特用放電管がありました。このマツダ 特用放電管は、全長95mmφのガラス管の1/4の処に、2つの端子があり、内部には、それぞれ針状の短針が接続されている。ガラス壁面に、”マツダ”、”錨マーク”および”特用放電管”の印字がある。詳細は不明だが、短波帯のレーダー装置に使用されるT/RおよびAT/R管の類いではないかと推察される。その他の詳細は調査中です。

マツダ 特用放電管は、全長95mmφのガラス管の1/4の処に、2つの端子があり、内部には、それぞれ針状の短針が接続されている。ガラス壁面に、”マツダ”、”錨マーク”および”特用放電管”の印字がある。詳細は不明だが、日本の旧海軍の短波帯のレーダー装置に使用されるT/RおよびAT/R管の類いではないかと推察される。その他の詳細は調査中です。

|

| マツダ 特用放電管 (全長X最大径;95mmx34.5mmΦ) |

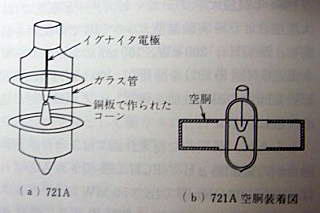

3.1 外部空洞型(固定同調型) TR管 初期の頃のTR管は、ガラス容器に放電ギャップを封入下だけの簡単なTR管が使用されていましたが、放電の開始時間の遅れによる送信電力が受信機入力側に漏れて、検波ダイオードを破損することがあるため、検波器には真空管しか使用できないという問題がありました。

|

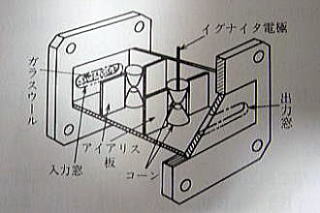

| イグナイタ電極を挿入した 外部空洞型(固定同調型)の721A TR管 |

上の図は、放電の開始時間が遅れないように、イグナイタ電極を挿入した外部空洞型(固定同調型)の721Aが1924年に開発されました。 現在では全てのTR管には、イグナイタ電極が設けてありますが、一般的には、コーン電極の中に挿入されていて、イグナイタ電極とコーン電極の間では、常時直流放電をさせておきます。直流電流は、約100μA程度ですが、放電電流により、電子が高周波放電間隙であるコーン電極の間に常時供給されています。このために、イグナイタとコーン電極間には、約1000Vの直流電圧が掛けられています。 また、このイグナイタ直流放電の放電開始時間を早めるために少量の放射性同位元素が封入されています。

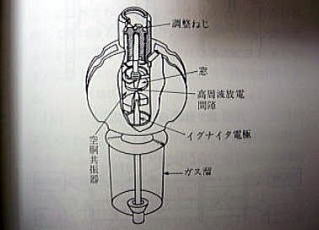

3.2 高 Q型、内部空洞型 TR管

|

|

| JRC 1B24A | 内部空洞型TR管の内部構造図(上下逆注意) |

固定同調型のTR管は、可変周波数範囲は2〜3%程度と狭いのが問題でした。可変周波数範囲をより広くするためにTR管内部で周波数を可変するもくてきで開発されたのが1B27です。このTR管は、板封止型で空洞間隙が管球内で可動となっており、周波数の可変範囲も約10%と広がりました。

主として板封止型の外部空洞型TR管は、外囲器(容器)にガラス管を使用しているので、高周波になるとマイクロ波損失が大きくなり、容積が小さいと封入ガスの量が少なく、寿命が短くなるなどの欠点がりました。この点を改善するために開発されたのが、空洞をTR管に内蔵した内部空洞型TR管です。空洞は、入出力の結合窓にガラスを使用する外は全て金属を使用するので、マイクロ波損失が少なく、かつ放電ガス用のガス溜まりを空洞の外に設けることが出来るので、寿命が長くなります。

この型の最初のTR管の原型は、1942年に開発されましたが、実用の最初のTR管は、Xバンドの1B24です。上左の図は、1B24の内部構造図です。高Qで周波数可変型のTR管はその性能が優れているという理由で多量に生産されました。しかし、Qが高いため共振特性が急峻で狭帯域にならざるをえません。またQが高いため共振空洞内の間隙に発生するマイクロ波電圧が高く、放電が容易になり、放電開始時に受信機に漏れる送信電力のスパイク漏洩エネルギーが小さくなる反面、大電力には適しませんでした。実用される高

Q型の電力限度は、Xバンドで100kW程度です。

3.3 バンドパス型 TR管

|

|

| JRC 1B63A | JRC 9X64の内部構造図 |

この型のTR管は、国産では1959年にXバンドの1B63AをJRC (日本無線)が最初に製造しました。各種の周波数のTR管が製造され、TR管の中では最も種類が多く、LバンドからKuバンドまでのTR管がある。

日本独自の9X64がある。9X64は、米国の1B63Aに対して、これよりもQを高くしてスパイク漏洩エネルギーを減少し、かつ、入力窓の部分にガラス・ウールを充填することによって、放電時生成したイオンの再結合を促進して回復時間を短縮したTR管で、1969年にJRC

(日本無線)により開発されました。船舶レーダー用として他品種に比較して性能が優れているため、やがて我が国の船舶レーダーに使用されるTR管の首座を締めるようになりました。

左の写真は、JRC 1B63Aで、右の図は、JRC 9X64の構造図です。

岩崎政信氏から寄贈を頂いたJRC MICROWAVE TUBE TYPE TL368A、 SERIAL NO.がD8512Cの元箱と内蔵されていたJRC 9X64です。

|

| JRC MICROWAVE TUBE TYPE TL368A の元箱と内蔵されていたJRC 9X64 |

上の写真ので観る限りで、MICROWAVE TUBE TL368Aの元箱に標記とは異なるバンドパス型の送受切換管 9X64が収納されていたと考えていました。

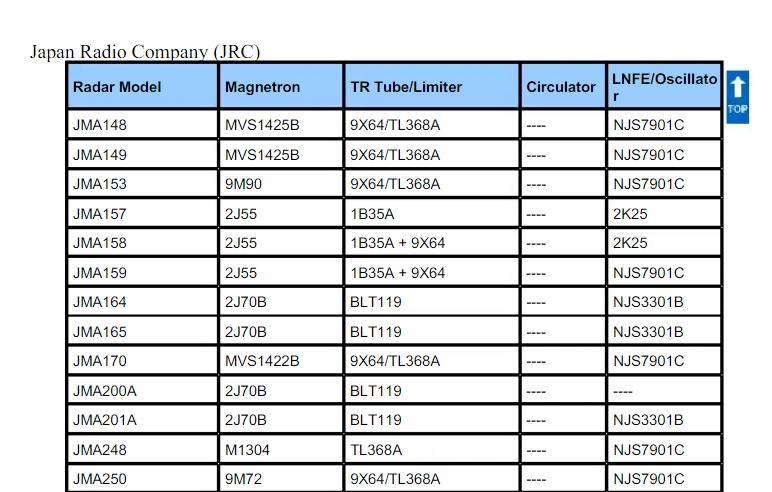

ところがネットで色々と調査をしていて、JRCの資料としてRader Model, 使用しているMagnetron ,TR Tube/LimitterおよびLNFE/Oscillator

が記入されているリストを見つけました。

|

| 各種 RADARに使用のTR Tube/Limitter(一部抜萃) |

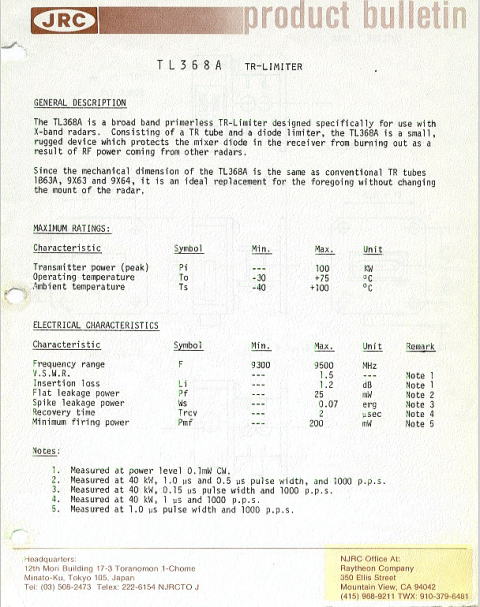

JRC TL368A TR-LIMITER(リミッター付き切換管)を調べてみると、

|

| JRC TL368A TR-LIMITERカタログ(1/2) |

JRC TL368A TR-LIMITERカタログ(1/2)のGENERAL DESCRIPTION には、JRC TL368A TR-LIMITERは、Xバンド・レーダーで使用のため特別に設計された広帯域プライマーレスTRーLIMITERと説明がある。TR管とダイオード・リミッタで構成されており、他のレーダーからのRF電力により受信機のミキサー・ダイオードが焼損するのを防ぐ小型で頑丈なデバイスです。機械的寸法は、従来のTR管 1B63A、9X63、および9X64と同じであり、レーダーのマウントを変更せずに、代替品として使用でき理想的です。

3.4 各種TR管の写真

以上の説明の順位従って、各種のTR管の写真と概要を説明します。

|

マツダ 特用放電管 1942 特用放電管は、全長95mmφのガラス管の1/4の処に、2つの端子があり、内部には、それぞれ針状の短針が接続されている。ガラス壁面に、”マツダ”、”錨マーク”および”特用放電管”の印字がある。 旧日本海軍のレーダー1号機である”1号電波探信儀1型(11号”の送信受信アンテナ共用のためのTR管として使用されたらしい。当時のレーダー装置の系統図には、”1号放電管”、”特殊放電管”と呼称されているが、開発時には”特用放電管”とも呼称されたかも知れない。 その他の詳細は調査中です。 全長x最大径:95mmx34.5mmφ |

|

General Electric GL-471-A 1942 GL-471-Aは、第二次世界大戦中のレーダー装置に使用するためにGE社が製作したスパーク・ギャップTR管です。ザール真空管の使用で有名なAN/TPS-3に使用されました。 このAN/TPS-3は、VHF及びUHFバンドで動作する初期の軽量型早期警戒レーダーで、開発は1942年に始まりました。このシステムは、AスコープとPPIスコープを備えたコンソールと台座に取り付けたアンテナにより構成されていました。<br> アンテナは、水平偏波ダイポールを焦点とする10フィートのパラボリック反射器でした。 全長x最大径:65mmx24.9mmφ |

|

Research Enterprises V.I.507/REL 21 1945 V.I.507/REL 21は、タングステンを融着した電極が0.4mmのギャップの最も初期のTR管と推定されます。 電極はガラス・スリーブとセラミックで包まれています。このガラス容器はアルゴンガスと僅かな水銀が封入され、120kWの尖頭電力用です。 このスパーク放電管は、第2次世界大戦中の米国の沿岸警備隊のCHL(ChainHome Low)および291型地対空警報レーダーに使用されていました。 全長x最大径:50mmx25mmφ |

|

CANADIAN GNERAL ELECTRIC REL 64 REL 64は、送信時において送受信機共用アンテナより受信装置を有効的に切り離すように設計された外部空洞型のTR管です 。 動作周波数範囲は、は不明ですが、ガラス管壁には2ヶ所に外部空洞との接続用のフランジがある。フランジとフランジの間隔は20mmです。 メーカーは、CANADIAN GENERAL ELECTRIC COMPANY Ltd.です。 全長x最大径:90mmx45mmφ |

|

Bomac Labolatories Inc. CBNQー724B/CV1793 CBNQ-724B/CV1793は、送信時において送受信機共用アンテナより受信装置を有効的に切り離すように設計された外部空洞型の固定周波数のプレナー型TR管で す。 動作周波数は、8600MHzから9700 MHzまです。ガラス管壁には2ヶ所に外部空洞との接続用のフランジがある。 温度補償を採用した724Aがあり、AN/APS-1、 AN/APS-4、 RT-10/APS-3およびAN/NPG-1に使用された。 資料によると、724B/CV1793には、動作の安定のためにアイソトープ コバルト60が0.15マイクロキューリーが封入されている。 全長x最大径:55mmx12mmφ |

|

WESTERN ELECTRIC 724B/CV1793 CBNQ-724B/CV1793は、、送信時において送受信機共用アンテナより受信装置を有効的に切り離すように設計された外部空洞型の固定周波数のプレナー型TR管です。 動作周波数は、8600MHzから9700 MHzまです。ガラス管壁には2ヶ所に外部空洞との接続用のフランジがある。 温度補償を採用した724Aがあり、AN/APS-1、 AN/APS-4、 RT-10/APS-3およびAN/NPG-1に使用された。 資料によると、724B/CV1793には、動作の安定のためにアイソトープ コバルト60が0.15マイクロキューリーが封入されている。 このWESTERN ELECTRIC 1B27は、7N1VMN 鈴木輝夫氏のご厚意による寄贈品です。 全長x最大径:55.8mmx15.5mmφ |

|

JRC 1B24A 1957 1B24ASは、送信時において送受信機共用アンテナより受信装置を有効的に切り離すように設計された広帯域TR管です。 動作周波数は、8490MHzから9600NHzまでに可変同調で内部空洞型です。 この切替放電管は、General ELectricの1B24B 相当管です。 資料によると、米国製品の1B24Aには動作の安定のためにアイソトープ゚ コバルト60が0.15〜1.0マイクロキューリーが封入されている。 電気的特性は次の通り 周波数;9375 MHz 平坦部漏洩電力;30 mW 回復時間;4 μs 挿入損失;1.5 dB 負荷時Q;350 全長x最大径:115mmx44.7mmφ |

|

Toshiba 1B24AS 1957 1B24ASは、送信時において送受信機共用アンテナより受信装置を有効的に切り離すように設計された広帯域TR管です。動作周波数は、8490MHzから9600NHzまでに可変同調で内部空洞型です。 この切替放電管は、米国製製品の1B24A相当管です。 資料によると、外国製品の1B24Aには、動作の安定のためにアイソトープ゚ コバルト60が0.15〜1.0マイクロキューリーが封入されている。 電気的特性は次の通り 周波数;9375 MHz 平坦部漏洩電力;15 mW 回復時間;3 μs 挿入損失;1.5 dB 負荷時Q;260 全長x最大径:125mmx45mmφ |

|

Bomac 1B27 1962 1B27は、送信時において送受信機共用アンテナより受信装置を有効的に切り離すように設計されたプレナー構造のTR管です。動作周波数は、2.3GHz〜3.8GHzまで可変同調できる外部空洞洞型TR管です。このTR管は、CV713と相当管ですが、我が国ではNEC,JRCが製造をしていた。 使用電力は、450kWです。写真の下部には、ギャップ調整用のネジがあり、スプリングは、調整用のためです。 資料によると、1B27には、動作の安定のためにアイソトープ コバルト60が0.15マイクロキューリーが封入されている。 このBomac 1B27は、7N1VMN 鈴木輝夫氏のご厚意による寄贈品です。 全長x最大径:100mmx26.85mmφ |

|

Bomac BL45 TR管 BL45は,印字が不鮮明のため、”Bomac、BL4?、MADE IN U.S.A.)が判読できる。左の写真の形状よりGeneral Electric 1B24と同等と思われる。(BL45ではないかと推定) 電気的特性は次の通り イグニション時間:5 Sec 挿入損失:1.5 dB 周波数範囲:8490〜9600 MHz ピーク漏洩電力:30 mW 負荷時Q:350 イグナイター挿入損失:0.2 dB 全長x最大径:115mmx44.5mmφ |

|

ENGLISH ELECTRIC VALVE BS810/CV1923 BS810/CV1923は、送信時において送受信機共用アンテナより受信装置を有効的に切り離すように設計された広帯域TR管です。動作周波数は、9245MHzから9575NHz までに可変同調で内部空洞型です。 導波管内部のガラス窓には白色のセラミックが見える。導波管に装着できる構造となっており周波数微調整用のねじが見える。 電気的特性は次の通り 周波数範囲;9245〜9575 MH VSWR;1.4 最小尖頭送信出力;1 KW 最大尖頭送信電力;75 KW 初期電圧;ー700〜ー1500 V 初期電流;100〜200 μA 初期動作電圧;250〜450 V 全長x最大径:92mmx42mmφ (注)このほかEEV BS811/QF451Rがあるが外形寸法は全く同じTR管です。(下の写真) |

|

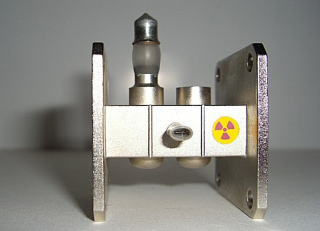

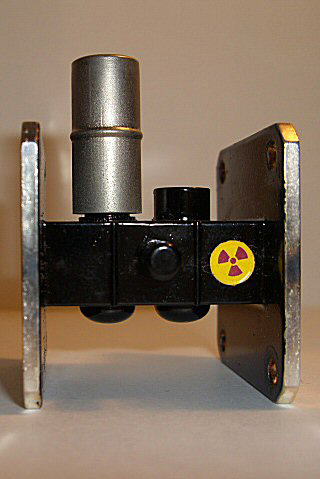

JRC 9X64 バンドバス型 TR管 1969 JRC 9X64は、米国の1B63Aに対して、これよりもQを高くしてスパイク漏洩エネルギーを減少し、かつ、入力窓の部分にガラス・ウールを充填することによって、放電時 生成したイオンの再結合を促進して回復時間を短縮したTR管で、1969年にJRC(日本無線)により開発されました。船舶レーダー用として他品種に比較して性能が優れてい るため、やがて我が国の船舶レーダーに使用されるTR管の首座を締めるようになりました。 イグナイタ電極とコーン電極の間では、常時直流放電をさせておきます。直流電流は、μA程度ですが、放電電流により、電子が高周波放電間隙であるコーン電極の間に常時供給されています。 また、このイグナイタ直流放電の放電開始時間を早めるために少量の放射性同位元素が封入されています。 そのため、左の写真に示すように放射性同位元素が含まれている黄色の警告のシールが貼ってあります。 全長x奥行きx高さ:40mmx42mmx50mm |

|

JRC 1B63A バンドバス型 TR管 1959 JRC 1B36Aは、我が国で初めて製造された内部空洞型のTR管は、1B24ですが、この次に製造されたのが、バンドパス型TR管で、その第1号がXバンドの1B36Aで1959年に日本無線(JRC)が国産し、引き続いて他の周波数にも広がっていきました。TR管の中で最も多い種類が多いのがこの型で、Lバンドからuバンドまで及んでいます。 イグナイタ電極とコーン電極の間では、常時直流放電をさせておきます。直流電流は、μA程度ですが、放電電流により、電子が高周波放電間隙であるコーン電極の間に常時供給されています。 また、このイグナイタ直流放電の放電開始時間を早めるために少量の放射性同位元素が封入されています。 そのため、左の写真に示すように放射性同位元素が含まれている黄色の警告のシールが貼ってあります。 全長x奥行きx高さ:40mmx42mmx55mm |

●Trigatron(トリガトロン)、KB/E CV100

|

| KB/E CV100 トリガトロン |

トリガトロンは、短時間の高電流および高電圧パルスの切換用に設計された冷陰極のガス充填のトリガーができるスパーク・ギャップです。トロガトロンは、第2次世界大戦中に意義ルスで開発されました。マグネトロンに大きなパルスを供給するためのレーダー変調器のトリガー用に非常に良く使用されました。

トリガトロンは、空気の中あるいは密閉され容器中で動作させます。トリガトロンの電極は3つから構成されています。2つは同じ大きさの電極で、3番目の電極は、真ん中にドリルで穴が開けられています。穴の開いていない電極は、ほかの2つの電極に比較して.負電圧になっています。他の2つの電極は、同じ電位です。トリガーパルスがトリガー電極に供給されると、それは主たる電極は導通状態にします。大気圧と同じトリガトロンは、高所でおこる低圧状態では使用できません。 製造技術および加圧されたアルゴン/酸素のガス・ミックスの実験により、、およそ93%のアルゴンおよび7%の酸素が最適であると選択されました。

トリガトロンのガラス管は、内部の過圧のためにデバイスが爆発した場合の飛散するガラス断片の飛散を防止するてための保護機能を持たせた金属製の網でガラス管周囲を覆っています。トリガトロン老朽化したときガラス管が爆発する可能性があり、取扱には注意が必要です。

上の写真は、KB/E、CV100で、茶ベークの3端子型ベースですが、1つの端子は使用されていません。全長は、150mm、最大径が68mmφです。

調査してみますと、このようなトリガトロンの仲間には、下記の表に示すトリガトロンがありました。それぞれの諸特性は表に示すとおりです。

| Trigatron (トリガトロン) | |||

| 品 名 /写 真 | CV65 | CV100 | CV138 |

|

|

|

|

| パルスエネルギー (kW) | 170 | 250 | 500 |

| パルス幅 (μs) | 1 | 2 | 1 |

| 回路電圧 (kV) | 76 | 16 | 12 |

| パルス/秒 | 1200 | 400 | 800 |

| キャップ間隔 (cm) | 4 | 6 | 6 |

| アルゴン圧 (PSI) | 45 | 65 | 55 |

| 負荷時のトリガー電圧 (kV) | 3 | 5 | 3.5 |

| 開始電圧 (kV) | 2.5 | 5 | 5.5 |

| 動作範囲 (kV) | 5〜13 | 8〜24 | 8〜22 |

| 寿命 (時間) | 400 | 2000 | 800 |

トリガトロンCV85の最新バージョンでは、65PSIのアルゴンと4.5%の酸素により、寿命は600時間になりました。CV85およびCV125を探しています。 編組保護用の”ソック(sock)”は、これらの真空管の内部ガス圧による暴発を防止するもので、そのときの内部圧は、300PSIとされています。.

4.ストロボ放電管、

ストロボ放電管は、陰極、第1グリット、第2グリットおよび陽極により構成されたネオン・ガス封入の冷陰極孤光放電管です。瞬時に数百アンペアの放電を行わせ、非常に明るい閃光を早い繰り返しで発光することが出来る放電管です。このため、ストロボスk−プとして回転体や振動体の運動状態の観測等に広く使用されました。また、冷陰極であるため、外部加熱電力が不必要で陰極余熱時間がなく瞬時起動が出来ます。数マイクロ〜数ひょくマイクロ・アンペアーの微少入力電流で、数百アンペアの大電流が制御できると言う特徴がありました。そのために、各種の制御装置に使用されました。

|

|

| TEN SN-4S ストロボ放電管 | |

TEN SN−4Sは、ネオン・ガス入り冷陰極の4極放電管で、ストロボスコープ用光源およびトリガー管として用いられた。米国のSN-4, 631ーP1の相当品です。特性は下記の通り:

| 尖頭陽極耐順電圧 | 300V |

| 最大陰極電流 | 5A |

| 最少陰極電流 | 0.05A |

| 放電繰返し数 | 250pps |

| 全長x最大径 | 120mmx44mmΦ |

5.グロー変調管(光変調放電管)

NEC 1B59は、オクタル・ベースの円筒ガラス管(頂部は平坦)の冷陰極 のactinic craterのグロー変調管 ”Glow Modulator”とも言われています。SYLVANIA

1B59/R1130Bなんかが最もポピュラーでしょうか? 高速で光をオン/オフするもので、元来ファクシミリのデコーダー部、ハーフトーン・スキャナー、心電図や地震計などのタイム・マーカー(一定時間が経過する毎に記録用紙に印を付ける)用として開発された真空管です。放電管でもマイナーな存在です。電極構造は、RAYTHEON

BHの電極構造に似ている。ガラス管頂部は、平坦でクレーターと称する穴から光を発射するもので、0.06インチ(1.524mmΦ)です。最小ルミナンスは、170,000

cd・m2 @30mAです。変調サイクルは、15 kHz最高です。

|

NEC 1B59 グロー変調管(光変調放電管) NEC 1B59は、オクタル・ベースの円筒ガラス管(頂部は平坦)の冷陰極 のactinic craterのグロー変調管 ”Glow Modulator”と言われています。 ファクシミリのデコーダー部、ハーフトーン・スキャナー、心電図や地震計などのタイム・マーカー(一定時間が経過する毎に記録用紙に印を付ける)用として開発された真空管です。原田直記氏の寄贈品です。 全長x最大径:75mmx32mmφ |

下記の光変調放電管は、日本電気株式会社、1966年10月、NEC電子部品、電子規格一覧表のⅣ 特 殊 管、5.光変調放電管、p40より抜萃したものです。

光 変 調 放 電 管

| 型名 | 外形寸法(mm) | 最大部直径 |

ベース | 放電開始 電圧 MAX(Vdc) |

電極間 電圧 MAX(Vdc) |

平均陰極 電流範囲 (mAdc) |

最大尖頭 陰極電流 (mA) |

備考 | |||

| 全長 (MAX) |

据付高 (約) |

バルブ直径 (約) |

ベース | 接続図 番号 |

|||||||

| 1B59 | 77.5 | 60 | 28.5 | 32.5 | B8-6 | D-25 | 225 | 150 | 5-35 | 75 | 米国 1B59/R1130B |

| R1168 | 77.5 | 60 | 28.5 | 32.5 | B8-6 | D-25 | 225 | 150 | 5-15 | 30 | 米国 R1168 |

参考文献

1.吉野禮之、「ネオンサインの発光原理と器具材料」、照明学会誌、第86巻 第4号、、平成14年、pp235〜238

2.http://www.sign-jp.org/98/book/04.pdf、「第2章 器具・材料」、pp35〜54

3.三浦良一、河合利明、音川寛、「放電管による電気接点の火花消去」、 1957-06-05、北海道大學工學部研究報

4.http://www.grandpas-shack.com/parts/Tube/TubeDS/NL-6(Matsuda-1953).pdf、「マツダ ネオン管 NL-6」

5.今村倍次郎、「最近に於ける放電管燈の發達に就て」、照明學會雑誌、 第17巻 第1号、pp24〜32

6.今村倍次郎、「ネオンサインに就て」、照明學會關西支部主催講演會に於ける講演豫稿

7.大谷四郎,高橋連、「RI入リレー放電管の放電開始特性」、Radioisotopes Vol.11,No.1、pp1〜7

8.高津清一、「通信の分野から見た最近の放電管(I)」、Feb. 1957、電気学会雑誌、77巻 821号、pp82〜85

9.高津清一、「通信の分野から見た最近の放電管(Ⅱ)」、March 1957、電気学会雑誌、77巻 822号、pp71〜76

10.小島秀雄、「クセノ ン入熟陰極グリッド制御放電管 」、 昭和34年2月、日立評論、 第41巻 第2号、pp80〜87

11.NEC 日本電気株式会社、「電子管規格一覧表、1971年版」、特殊管、pp28〜31

12.伊藤富造、「冷陰極放電管と放電物理」、昭和33年9月10日受理、真空、第1巻 第6号、pp3〜9

13.高橋千太郎、辻井博彦、米倉芳治、「医療と放射線」、丸善株式会社

14.A F Furford、「KRYTRON TUBES APPLLICATION AND PERFORMANCE REQUIREMENTS」、April 1960

15.武田進、「マイクロ波放電」、昭和28年9月、電気学会雑誌 73巻 780号、pp64〜69

16.General Electric、「DESCRITION AND RATINGS、TR Tube GL-1B24-A」、October 15,1952

17.吉田孝、「レーダーの最近の技術」、電気学会雑誌、Vol. 88-6, No 957、pp24〜33.pdf

18.林洋司、細川辰三、池田義一、「トリガトロンギャップの破壊と負性気体」、昭和60年4月、電気学会論文誌、pp29〜36

19.VALVE ELECTRONIC、「 Coldcathode Enclosed Triggered Spark Gap 、CV100」,21.4.48,MINISTRY OF SUPPLY、pp1〜3

20.Matsuda 、「ストロボ放電管 SN-4A1」 (Matsuda-1953)、pp5〜6

21.SYLVANIA 、「GLOW MODULATOR TUBES R1130B/R1131C」_Catalogue data

22.SYLVANIA NEWS,「TECHNICAL SECTION、SPECIAL TUBES] 、Feburary 1947 VOL.14,NO2

23.廣川吉之助、我妻和明、「複陰極型グロー放電管の開発とその鉄鋼への応用」、1991年、鉄と鋼 、第 77 巻 第11号.pdf、pp91〜97

24.藤田茂 、吉永弘、「低壓暈光水銀放電管の電流ー電圧光特性に就て」、應用物理 第17卷 第6號.pdf、pp34〜37

25.滝浦孝之、「マクスウェル視光学系ー付録:光変調放電管について」、広島修大論集 第45巻 第2号(人文)、236178882.pdf

26. 渡邉寧,「放電管に関する研究の諸問題」、電気学会雑誌、昭和14年5月、59巻610号、pp25〜33.pdf

27. 渡邊寧、中村善之、「格子制御放電管の再点弧電圧の測定に就て」,昭和14年4月、電気学会雑誌、第59巻 第4号、pp1〜6pdf.pdf

28.渡邊寧、笠原英雄、 中村善之、「A型仙臺放電管に就て」、昭和13年2月、電気学会雑誌、58巻 595号、pp9〜15.pdf

29.渡邊寧、笠原英雄、「B型仙臺放電管に就て」、電気学会雑誌、昭和13年6月、58巻 599号、pp20〜27.pdf

30.渡邊寧、中村善之、笠原秀雄、「イグナトロンの逆電流の測定に就て」、昭和12年6月、電気学会雑誌、57巻 587号、pp34〜41.pdf

31.小林春洋、渡邊寧、「格子消弧放電管に適する格子」、電気学会雑誌、昭和31年10月、76巻817号、76巻817号pp29〜33/pdf

32.額田巌、「放電管に依るー交流発生回路」昭和17年11月、電気学会雑誌、62巻 652号.pdf

34.越後寧男、「光電管を用いた照度の測定装置」、1983年、日本物理教育学会誌、第10巻 第3号、pp64〜67

35.JRC、 「PRODUCT BULLETIN_TL368A TR-LIMITER」、pp1〜2

36. EG&G, 「KRYTRON cold cathode switch tubes」、datasheet_K5500B-1

以上

![]()